「今の施策はこのままでいいのだろうか?」

多くのマーケティング担当者や事業責任者が抱える悩みは、製品やサービスがどの成長段階にあるのかを正しく把握できていないことにあります。

プロダクトライフサイクル(PLC)は、製品・サービスが市場に登場してから衰退するまでの流れを4つのフェーズで整理するフレームワークです。 この考え方を理解していないと、

・広告投資を続けるべきか?

・新機能を追加して攻めるべきか?

・価格を下げてシェアを守るべきか?

といった意思決定が場当たり的になり、成果につながらないリスクがあります。

一方で、自社のサービスが 「導入期」なのか「成長期」なのか を見極められれば、マーケ戦略・投資判断・営業計画の方向性がクリアになります。

本記事では、図解と具体事例を交えながらPLCの全体像を解説し、さらにSaaSや生成AIといった最新トレンドにおけるライフサイクルの変化もご紹介します。

目次

プロダクトライフサイクル(PLC)とは?

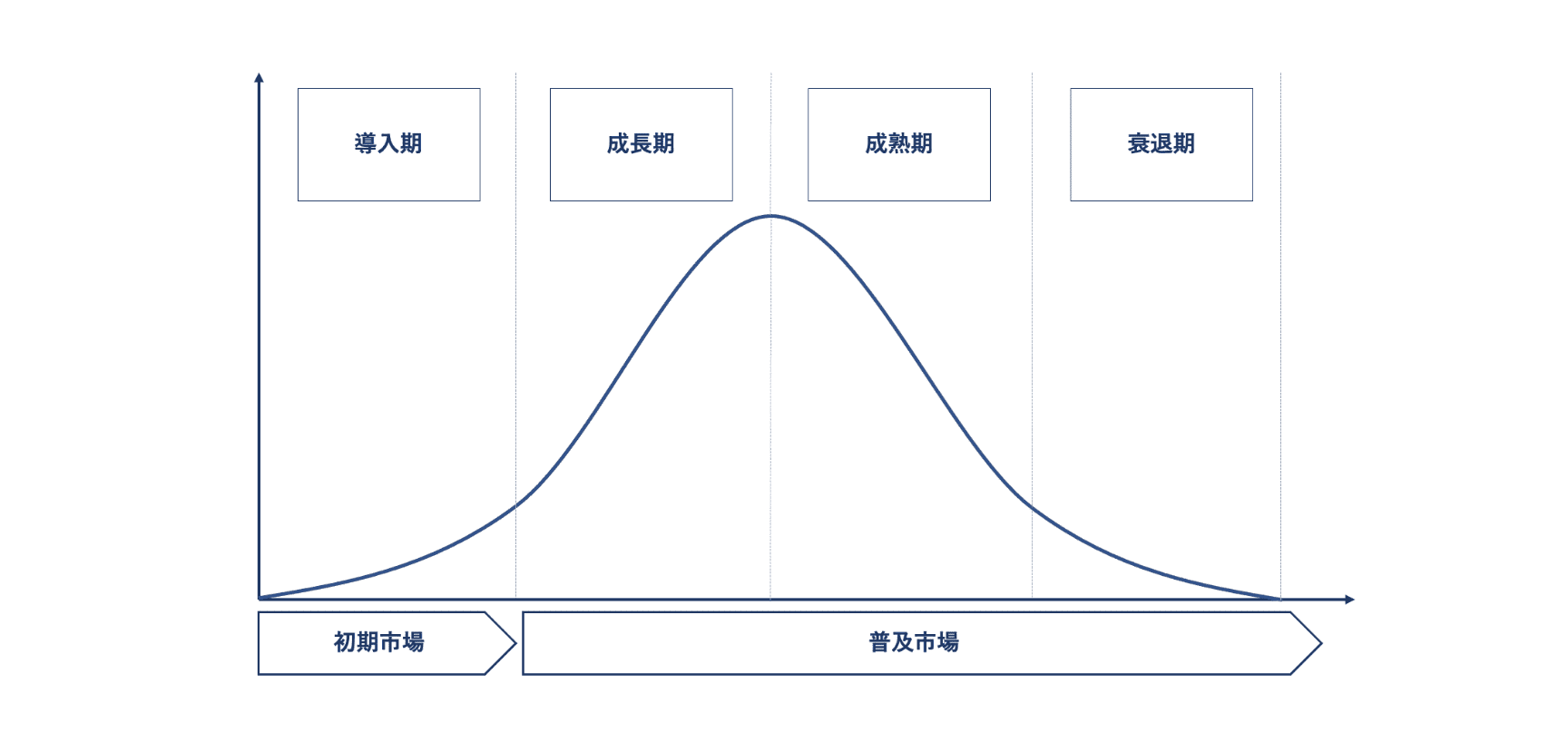

プロダクトライフサイクル(Product Life Cycle、PLC)とは、製品やサービスが市場に登場してから衰退するまでの道のりを「4つのフェーズ」で整理したフレームワークです。

図解されることが多く、縦軸に売上や利益、横軸に時間をとった曲線で表されます。

この曲線を見ると、

・立ち上げ期は投資先行で赤字になりやすい

・成長期には売上が急拡大する

・成熟期には競合が増え、利益率が落ちていく

・衰退期には需要が縮小し、新しい戦略が必要になる

といった変化の流れが一目で理解できます。

マーケティング担当者や事業責任者にとって、PLCは単なる理論ではありません。

「今、自社のサービスはどの段階にあるのか?」を把握することで、投資判断・営業戦略・マーケ施策の優先順位を見極める“羅針盤”として活用できるのです。

PLCの4つのフェーズと特徴

プロダクトライフサイクル(PLC)は、導入期 → 成長期 → 成熟期 → 衰退期 の4段階に分かれます。 それぞれのフェーズで「売上・利益のカーブ」が大きく変化し、マーケティングの役割や課題も異なります。

導入期|認知拡大・赤字覚悟の投資期

製品・サービスが市場に投入されたばかりで、知名度はほとんどゼロ。

売上はまだ小さく、広告費や営業活動への投資が先行するため利益は赤字になりがち。

課題:いかに早くターゲット市場に認知を広げ、初期ユーザーを獲得できるか。

例:SaaSの新サービスがリリース直後に展示会や広告で一気に露出を図るケース。

成長期|市場拡大・競合参入

製品の魅力が市場に浸透し、売上が急拡大するフェーズ。

利益も伸びやすい一方で、競合企業の参入が増え、シェア争いが激化する。

課題:競合との差別化を打ち出し、スピード感を持ってシェアを拡大できるか。

例:SNSプラットフォームがユーザー急増と同時に機能拡充を進める場面。

成熟期|シェア争い・差別化戦略

市場が安定し、売上はピークに近づく。

競合製品も出揃い、価格競争や差別化競争が中心になる。

課題:顧客のロイヤルティを高め、単なる値下げ合戦に巻き込まれない戦略を描けるか。

例:自動車業界における「燃費・安全性・デザイン」など多面的な差別化。

衰退期|需要減少・撤退かニッチ特化か

市場全体の需要が減少し、売上・利益は右肩下がり。

ここでの判断は「撤退するか」「ニッチ市場に特化して延命するか」。

課題:経営資源をどこに振り分けるかを早期に見極めること。

例:DVDレンタル市場が縮小し、動画配信サービスへの移行が進んだケース。

PLCを活用するメリット

「理論は分かったけれど、実務ではどう役立つのか?」 マーケ担当者や事業責任者がPLCを学ぶ最大の理由は、意思決定や社内調整をスムーズにするためです。

戦略立案の指針になる

施策を「なんとなく」で選ぶのではなく、フェーズに応じて投資配分や優先度を整理できる。

例えば導入期なら広告費に集中、成熟期なら顧客ロイヤルティ強化にシフト、など明確な判断軸が得られます。

営業との連携が強まる

顧客が置かれているフェーズを前提に会話できるため、営業提案の精度が高まる。

「今は成長期なのでシェア拡大に注力されてますよね」と共通言語で話せれば、マーケと営業の連携は格段にスムーズになります。

稟議や経営判断の説得力が増す

新しい施策提案も「今は成長期なので広告投資がリターンにつながりやすい」と示せば、数字だけではなく理論的な裏付けを持って説明可能。

これにより、経営層や上司にとっても納得感のある資料になり、意思決定を後押しできます。

まとめると PLCを活用することで、

「やるべき施策の優先度が整理できる」

「営業や他部署との会話がスムーズになる」

「経営層にロジカルに説明できる」

という実務的メリットを得られます。

フェーズ別マーケティング戦略(事例付き)

同じ「マーケティング施策」でも、プロダクトがどのフェーズにあるかで有効な打ち手は大きく変わります。ここでは、各期ごとに実際の企業事例を交えて整理します。

導入期|生成AIサービスのローンチ(例:ChatGPT)

状況:認知度ゼロ、まず「存在を知ってもらうこと」が最優先。

戦略:大規模な話題化・無料トライアル・SNSでの拡散を組み合わせ、初期ユーザーを獲得。

事例:ChatGPTはリリース直後からメディア露出と口コミが一気に広がり、短期間で世界的ユーザー基盤を形成。

導入期は「投資先行で赤字でもいいから、とにかく市場に足場を築く」戦略が鍵。

成長期|SNSプラットフォームの急拡大(例:Instagram)

状況:ユーザー数が急増し、市場が一気に広がる。

戦略:利用体験を向上させる機能追加(フィルター、ストーリーズ)、広告主向けの収益モデル確立。

事例:Instagramは若年層を中心に拡散し、Facebookによる買収後は広告配信機能を強化して収益化。

成長期は「スピード感を持ったシェア拡大と収益基盤づくり」が勝敗を分ける。

成熟期|差別化競争が激化する市場(例:自動車業界)

状況:市場が飽和し、価格競争・ブランド競争が中心。

戦略:安全性能・環境性能・デザインなど、多面的な差別化でブランド価値を高める。

事例:自動車市場では、ハイブリッド車や電気自動車の投入により「燃費性能」で差別化が進んだ。

成熟期は「顧客ロイヤルティ強化と差別化」が収益を維持するポイント。

衰退期|市場縮小と構造転換(例:DVDレンタル → Netflix)

状況:需要減少。従来モデルでは利益を確保しづらい。

戦略:撤退か、新しい収益モデルへの転換を決断。

事例:DVDレンタルは急速に縮小し、Netflixなどの配信サービスにシフト。既存事業を切り替えた企業が生き残った。

衰退期は「撤退かニッチ特化か、新モデルへの転換か」を早く判断できるかが鍵。

まとめると

導入期:とにかく市場浸透(例:ChatGPT)

成長期:シェア拡大+収益化(例:Instagram)

成熟期:差別化・ブランド戦略(例:自動車市場)

衰退期:撤退 or 転換(例:DVDレンタル → Netflix)

フェーズごとに有効な打ち手はまったく異なります。自社のプロダクトがどの段階にあるかを見極め、適切な戦略を取ることが成長の分かれ道となります。

SaaS・生成AI時代のPLCの変化

従来のプロダクトライフサイクル(PLC)は「導入 → 成長 → 成熟 → 衰退」という一方向の流れで描かれることが一般的でした。 しかし、SaaSや生成AIといった領域では、このライフサイクルに大きな変化が起きています。

プロダクトのライフサイクルが短縮化している

デジタルサービスは市場投入から普及までのスピードが格段に早くなりました。

SaaSやAIツールはローンチから数か月でグローバル展開することも珍しくありません。

その結果、「導入期 → 成長期」までの移行が極めて短く、マーケティングや投資判断のタイミングを誤ると、あっという間に競合にシェアを奪われてしまいます。

従来以上に早い市場分析と意思決定が求められるのです。

・SaaS企業でよくある失敗例

成長期の投資をためらうケース

→ ユーザー数が急増しているのに、広告・営業・CS(カスタマーサクセス)体制を強化せず「様子見」してしまう。

→ その間に競合が積極投資してシェアを奪い、気づいたときには追いつけない状況に。

機能開発の優先順位を誤るケース

→ 成長期に必要なのは「利用体験を広げる機能」なのに、細かなニッチ要望に工数を割いてしまう。

→ 結果、マス市場に対応できず、成長スピードが鈍化。

・成功事例:Slack・Notionが成長期に市場を押さえたケース

Slack:成長期に大量の資金調達を行い、マーケティング・営業・機能改善に一気に投資。結果として「職場コミュニケーションツール」としての地位を短期間で確立。

Notion:ユーザー急増のタイミングで多言語対応や無料プラン拡充を実施。グローバル市場で一気に利用者を広げ、エコシステムを作り上げた。

成長期に「攻めの投資」を行ったからこそ、今や業界標準的な存在となっています。

「衰退期=必ず終了」ではなくなった

サブスクリプションモデルでは、衰退期に入ったとしても機能拡張やアップデートによって再成長が可能です。

例:生成AIサービスは、新しい機能(画像生成、マルチモーダル対応など)を追加することで、ライフサイクルを再び「成長期」に戻す動きを見せています。

つまり「製品が古くなったら終わり」ではなく、「継続的に進化することで衰退を先送りできる」時代になったのです。

ここで重要になるのは、単発のプロダクト販売ではなく、顧客体験を継続的にアップデートし続ける仕組みです。

まとめると SaaS・生成AIの時代におけるPLCは、

・「導入~成長」が驚くほど速い

・「衰退期=終わり」ではなく「再成長」も可能

・成長期に正しく投資すれば、SlackやNotionのように一気に市場を支配できる

という特徴を持っています。 この変化を前提に戦略を立てることで、従来のフレームワークを “より実務に即した意思決定のツール” として活用できるようになります。

PLCを活用する際の注意点・よくある誤解

プロダクトライフサイクル(PLC)は便利なフレームワークですが、そのまま教科書的に当てはめると誤解を招きやすい側面もあります。実務で使う際には、次の点に注意が必要です。

必ず4フェーズを経るわけではない

PLCは「導入 → 成長 → 成熟 → 衰退」と進むのが基本形ですが、すべての製品が必ずこの順序をたどるとは限りません。

例:ヒットせずに導入期で消えてしまうサービスもあれば、ニッチ市場で細く長く続くケースもあります。

「どのフェーズにあるか」ではなく「今の市場状況にどんな戦略が最適か」を考える視点が重要です。

業界・商材によってスピード感は異なる

消費財やアプリは数か月単位で成長期に突入することもあれば、BtoBソリューションやインフラ製品は10年以上かけて成熟期に至ることもあります。

例:生成AIツールは導入から爆発的成長までが数か月だった一方、製薬業界では承認や普及に10年以上かかるケースも。

自社の業界特性を踏まえた“スピード感の見極め”が欠かせません。

PLCだけで判断するのは危険

PLCはあくまで市場を俯瞰するツールのひとつ。

実際の戦略設計では、競合動向、顧客ニーズ、定量データ(売上推移・市場調査・顧客満足度など)**と必ず組み合わせる必要があります。

例:市場全体は成熟期でも、自社が新規参入したばかりなら導入期の戦い方が必要になる。

PLCは“補助線”であり、最終判断はデータと現場の声に基づいて行うことが成功のカギです。

PLCを使うときに意識すべきなのは、

・型にはめすぎない

・業界特性を踏まえる

・データや競合分析と組み合わせる

という3点です。 これを押さえることで、単なる理論にとどまらず、実務に直結する戦略フレームワークとして活用できます。

まとめ|自社のPLCフェーズを見極め、最適な戦略を

プロダクトライフサイクル(PLC)は、単なる理論ではなく、実務での意思決定を支える羅針盤です。 重要なのは「自社の製品やサービスが、いまどのフェーズにあるのか」を冷静に診断し、そのステージに応じた戦略を選ぶこと。

・導入期なら:認知拡大のための大胆な投資とテストマーケティング

・成長期なら:競合を意識したスピード重視のシェア拡大策

・成熟期なら:顧客ロイヤルティ向上や差別化による利益の最大化

・衰退期なら:撤退かニッチ特化か、新規事業へのシフトを検討

この判断を誤れば、せっかくの強みも活かしきれず競合に遅れを取るリスクがあります。逆に、フェーズを正しく捉えて適切な手を打てば、限られたリソースを最大限に活用し、成果を加速させることが可能です。

まずは自社のプロダクトをPLCのどこに位置づけられるかを棚卸ししてみましょう。それが、次の一手を決める第一歩となります。

さいごに|成果につながる「コンテンツ戦略」で事業成長を加速させる

「自社の製品はどのフェーズにあるのか?」

「そのフェーズに合ったマーケ施策をどう設計すればいいのか?」

──そんな悩みを解決するカギのひとつが、ホワイトペーパーやSEO記事といった“キラーコンテンツ”の活用です。

・ホワイトペーパー制作サービス

→ フェーズに合わせてリード獲得につながるテーマ設計・執筆・デザインまで一貫支援。

・SEO記事制作サービス

→ 安定した検索流入から継続的に見込み顧客を創出。稟議で通りやすいROI設計も可能。

当社では、戦略に直結するコンテンツを「企画〜制作〜配布設計」まで伴走し、単なる資料作成や記事執筆に留まらない成果創出を支援しています。

「自社のPLCに合わせたコンテンツ戦略を強化したい」という方へ:

[ホワイトペーパー制作サービスはこちら]

[SEO記事制作サービスはこちら]